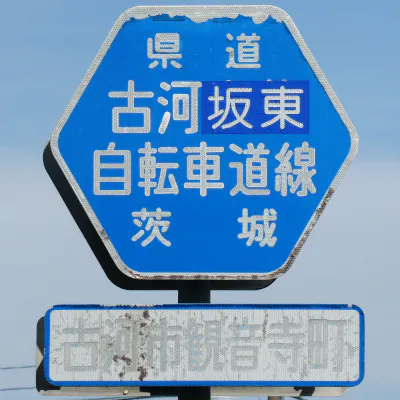

県道であることが大事

- 撮影日:130827

- 場所:埼玉県川口市末広1

国道122号十二月田(しわすだ)交差点から北東斜めに分岐した先。

県道番号よりも県道であることそれ自体が大事?

埼玉県内ではこのような表示にしている青看板がいくつかあります。

- 撮影日:161029

- 場所:さいたま市緑区上野田

見沼田んぼの方にもあります。

240128 追記:こちらの青看は2018〜2019年頃に、シールで通常の県道番号が貼られたようです。

- 撮影日:220806

- 場所:和歌山県田辺市本宮町請川

和歌山県にもありました!こちらは完全に空欄です。 路線指定解除されたわけではなく、もとから数字が入っていないようです。